インタビューは2017年8・9月に実施

びわ湖の真北に位置する西浅井町。北陸と京都・大阪を結ぶ交通の要衝としてその歴史は深く、今もなおたくさんの観音さまが残されている。今回、山門(やまかど)という集落にある善隆寺(ぜんりゅうじ)を訪ね、住職に話を聞いた。十一面観音と阿弥陀仏頭を安置する「和蔵堂(わくらどう)」は善隆寺の境内にあり、住職と家族、並びに講中(こうじゅう)がお守りしているという。

こちらの和蔵堂は善隆寺さんの所蔵なのですか?

住職: いいえ、和蔵堂は和蔵講という、寺1軒と信徒(しんと)3軒からなる講で現在、お守りしています。和蔵堂は天台宗、善隆寺は真宗ですからね。ただ、今は真宗 仏光寺派ですが、もともとは天台宗のつながりからできた講のようです。色々な時代背景があったのでしょう。

鯉が泳ぐ池があり、手入れが行き届いた境内

十一面観音と阿弥陀仏頭、どちらも平安末期の作だそうですが、和蔵堂はずっとここにあったのですか?

住職: 600年前までは善隆寺も含めて、ここから1kmほど南の庄(しょう)という集落にありました。そこから山門(やまかど)へ移ってきたいわれが古文書に残されています。

私が子どもの頃には、この近くの神明神社の横にありましたね。そこは木造で雨漏りするほど古くなっていたので、今の収蔵庫に移すことができて安心しましたよ。ここは完全セキュリティ付きですからね。

さまざまな時を経て、代々守られてきたのですね。

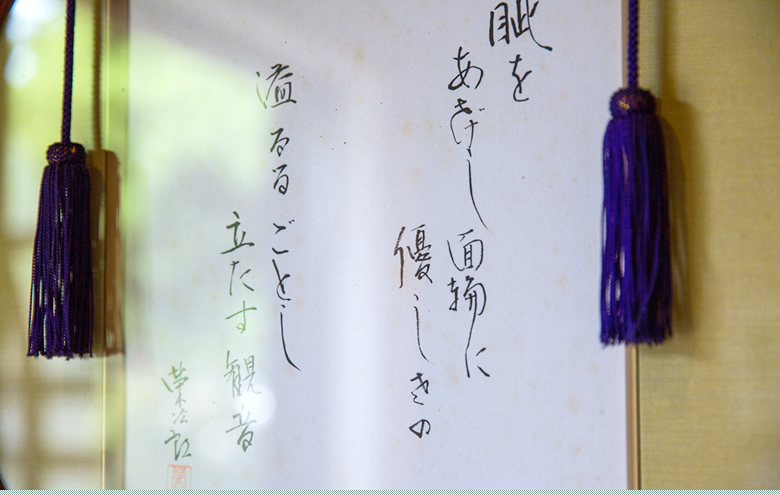

住職: そうですね。100年以上前の住職が書いた古文書を、私が解読したものがこちらです。

収蔵庫の壁に古文書が飾られている

住職: 先ほどお話しした600年前に移住した時の観音さまのお告げと、和蔵講ができた背景が記されているんですよ。

文章の締めくくりに、「末代のために先祖代々言い伝え聞伝書記しおくものなり。後代よくよく尊信すべし」とありますね。

住職: 私で17代目、「10代不詳」という記録のない期間を入れると実質27代目です。続けられる限り受け継いでいかなければ、と思います。

十一面観音立像(平安末期・国指定重要文化財・桜一木造り)

阿弥陀仏頭(平安末期・国指定重要文化財・檜一木造り)

それにしてもこちらの観音さま、とても美しい状態のまま残されていますね。

住職: 衣の裾の部分や唇、あるいはまだ開いていない蓮華に当時の朱の色が残っていますよ。900年前の色ですね。

参拝者はどれくらい来られますか?

住職: 年間500~600人くらいです。東京での「観音の里の祈りとくらし展」に出陳されたこともあり、関東から来られる方が多いですね。リピーターもおられますよ。

講でお守りしているとはいえ、善隆寺境内にあるので、参拝者の応対はほとんどうちでやっています。私がいる時は私が説明しますし、いない時は私の94歳になる母がはりきってやってくれています。

井上靖氏の小説「星と祭」にも描かれているのですよね。

住職: 先生が来られた時には、私の父親が応対させてもらったと聞いています。暗くなるまでじっと対面し、「立ち去りがたし」と言って帰られたとか。

また、一昨年には井上靖さんのご長男夫妻がお越しになったんですよ。「父親が巡らせてもらった観音さまを、私たちも巡拝させてもらおうと…」とおっしゃられて、ああ、ありがたいことだなと思いました。

現地に足を運んで対面すると、やはり感慨深いですね。

住職: そうなんです。吹いてくる風、村人たちの暮らし、そういったものを感じながら参拝してもらいたいなと思います。うまく言えませんが、900 年もお守りしてきたのですから、ここにおられる仏さまが、本来のお姿だと思うんですよ。